Ce basson en érable ondé à 4 clés de Charles Bizey, constitue un jalon dans l’histoire de la facture instrumentale française. Estampillé “BIZEY / À PARIS” sur chacun de ses corps, il est considéré comme le plus ancien basson français complet connu. Actif à Paris dès 1716, Bizey est l’un des premiers facteurs à avoir défini les caractéristiques du basson à la française. Très peu de bassons de sa main sont conservés – seuls deux exemplaires originaux sont actuellement recensés – dont un dont il ne reste que la culasse. Fondateur d’une véritable école parisienne, Bizey a exercé une influence décisive sur ses successeurs, parmi lesquels son neveu et élève Prudent Thieriot, puis Dominique Porthaux et la dynastie Savary, qui feront perdurer son modèle avant l’essor de celui allemand au XIXe siècle. Intégralement marqué et complet, cet instrument est exceptionnel par son état et sa rareté, et s’offre à nous comme une pièce de référence pour l’étude des bois anciens.

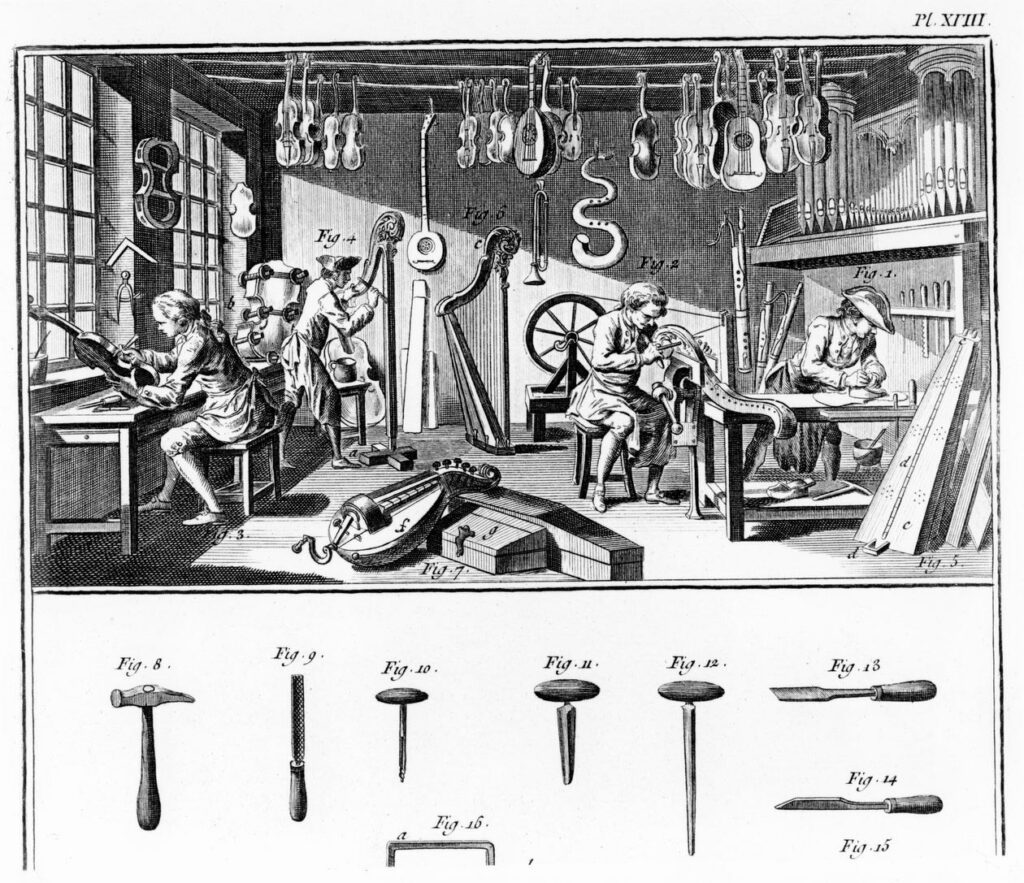

Au début du XVIIIe siècle, la facture parisienne connaît un nouvel essor, impulsé notamment par l’atelier de Charles Joseph Bizey, l’un des meilleurs facteurs de son temps.

Reçu maître de la communauté des facteurs d’instruments et musiciens de Paris en 1716, on sait qu’il était établi rue Mazarine de 1728 à 1734, puis rue Dauphine à partir de 1749[1]. Dès 1721, sa réputation dépassait déjà les frontières, puisqu’il fournissait deux hautbois à la cour de Munich cette année-là[2].

En 1752, il était l’un des cinq maîtres luthiers référencés à Paris. Puis, comme on peut le lire dans l’ouvrage de Constant Pierre, il cessa vraisemblablement de travailler jusqu’en 1769, car son nom n’apparaît plus dans l’Almanach[3].

[1] William Waterhouse, The New Langwill Index, A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors, Tony Bingham, London, 1993

[2] Susannah Cleveland, Eighteenth-Century French Oboes: A Comparative Study. Master of Music (Musicology), Mai 2001, p.14

[3] Constant Pierre, Les facteurs d’instruments de musique, Paris, Ed. Sagot, 1893

Charles Bizey est également connu pour avoir formé plusieurs apprentis. A partir de 1747, il eut Prudent Thieriot en apprentissage pendant six ans, comme en attestent les instruments signés “Prudent Bizey” jusqu’en 1751. Il forma également Paul Villars. Charles Bizey se maria à trois reprises, avec des épouses issues du milieu de la facture d’instruments. Il épousa en premières noces Elizabeth Simonne Chalopet en 1742, paroisse Saint-Sulpice.

Après le décès de celle-ci, il se remaria en janvier 1748 avec Anne Simonne Villars, membre de la famille de son apprenti Paul Villars. Enfin, Bizey prit pour troisième épouse Anne Marguerite Chalopet le 18 avril 1751 à Saint-André-des-Arts[2].

Bizey est le premier d’une dynastie de facteurs de grande renommée installés dans l’atelier de la rue Dauphine. À sa mort en 1758, l’atelier fut repris par son élève Prudent, qui épousa en 1758 la sœur de sa 3ème épouse. Après Prudent, l’atelier fut racheté par Dominique Porthaux, qui épousa en 1777 la sœur de celui-ci.

L’atelier de la rue Dauphine était très réputé et marqua l’histoire, notamment grâce à sa production d’instruments à anche double de grande qualité.

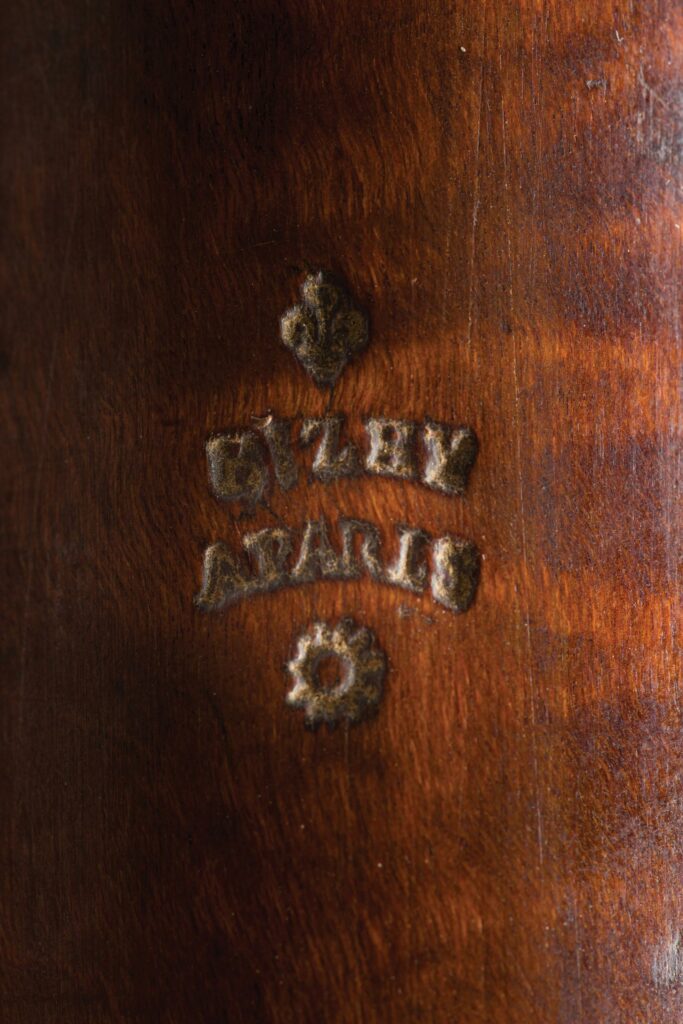

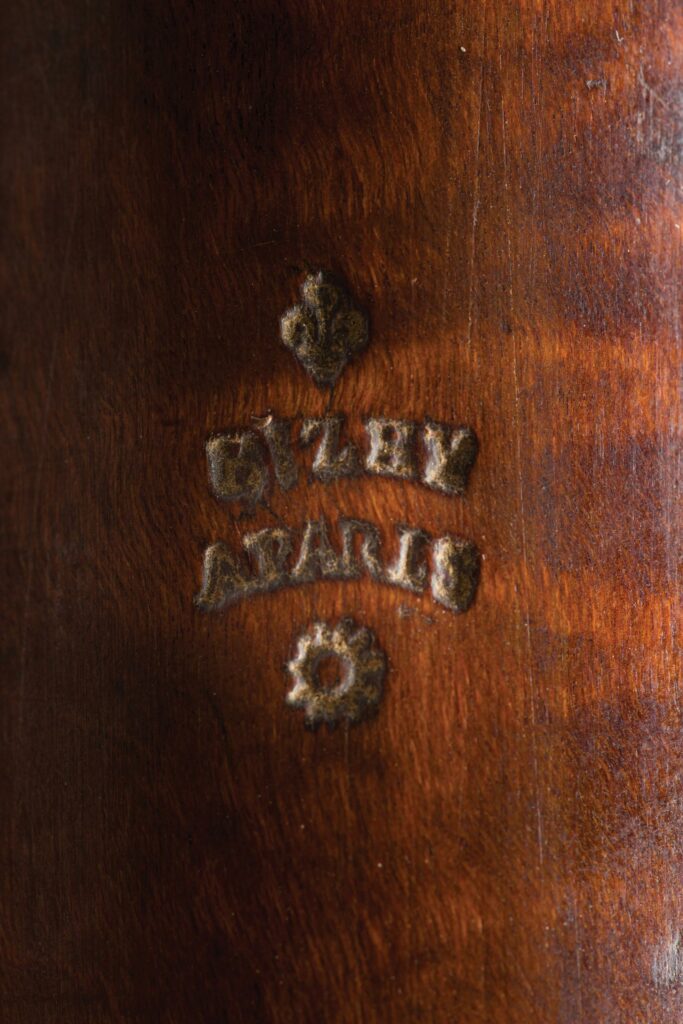

Comme on peut l’observer sur le basson en vente à Vichy Enchères, Charles Bizey marquait ses instruments par une fleur-de-lys au-dessus de son nom, suivi parfois de la localisation “A PARIS” et d’un soleil. Villars et Prudent adoptèrent tous deux la fleur-de-lys de leur maître.

[2] William Waterhouse, The New Langwill Index, A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors, Tony Bingham, London, 1993

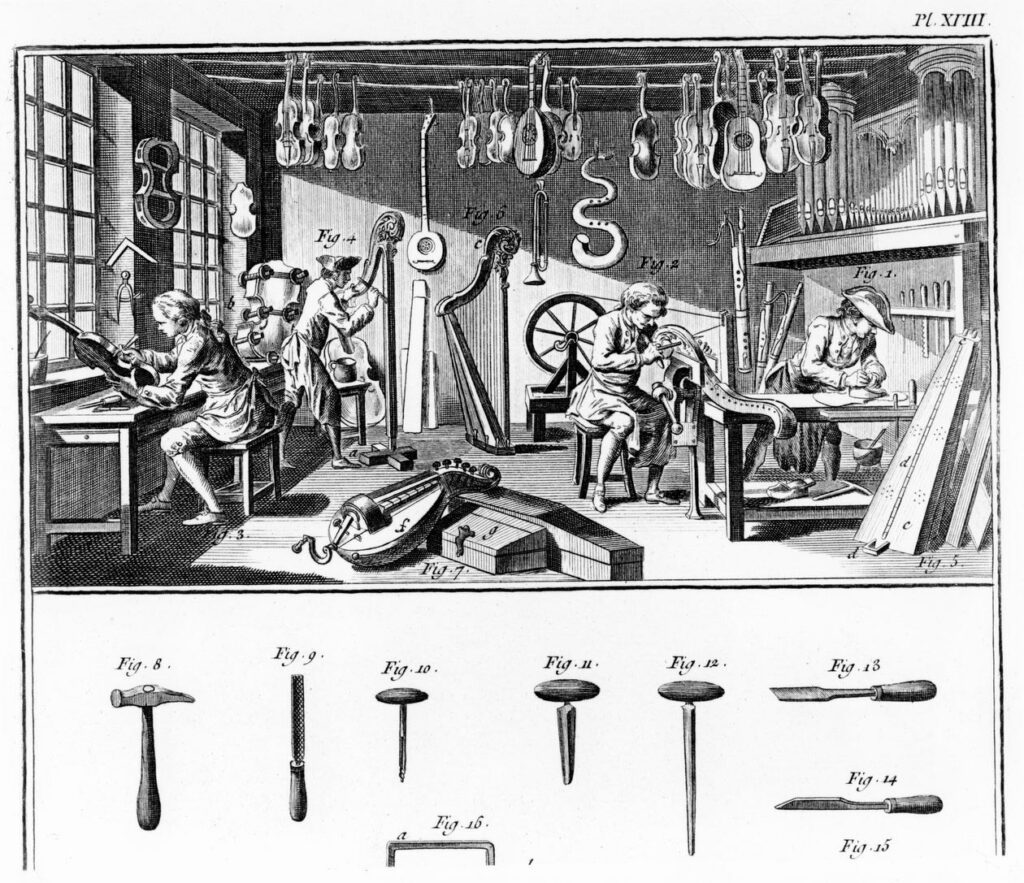

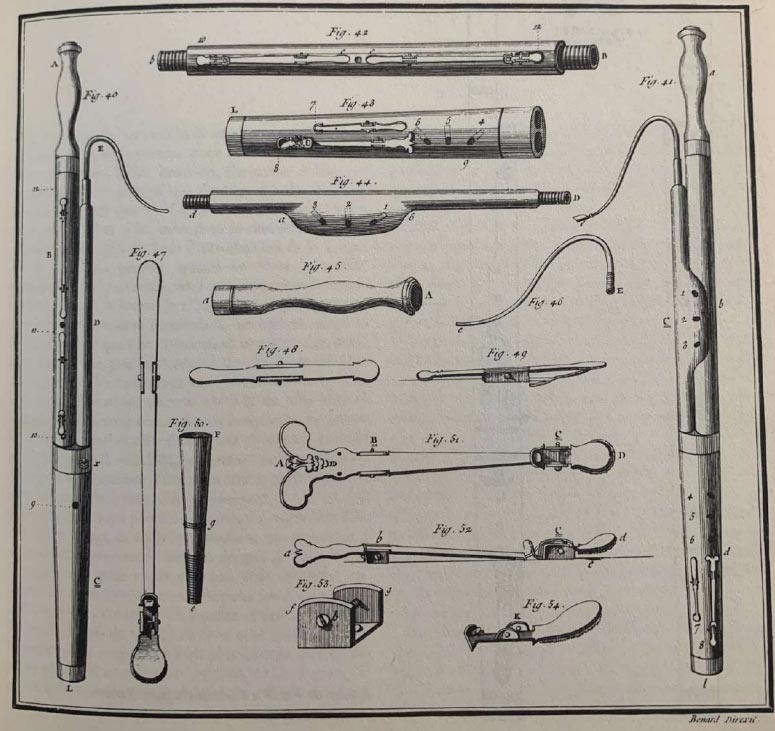

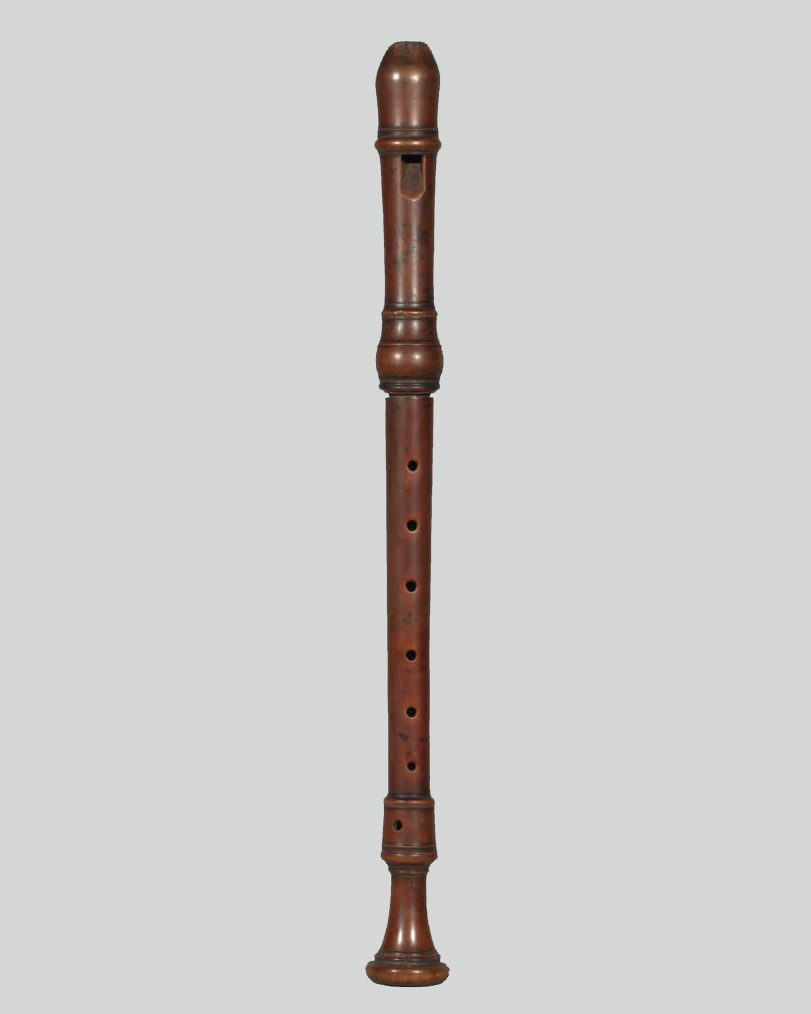

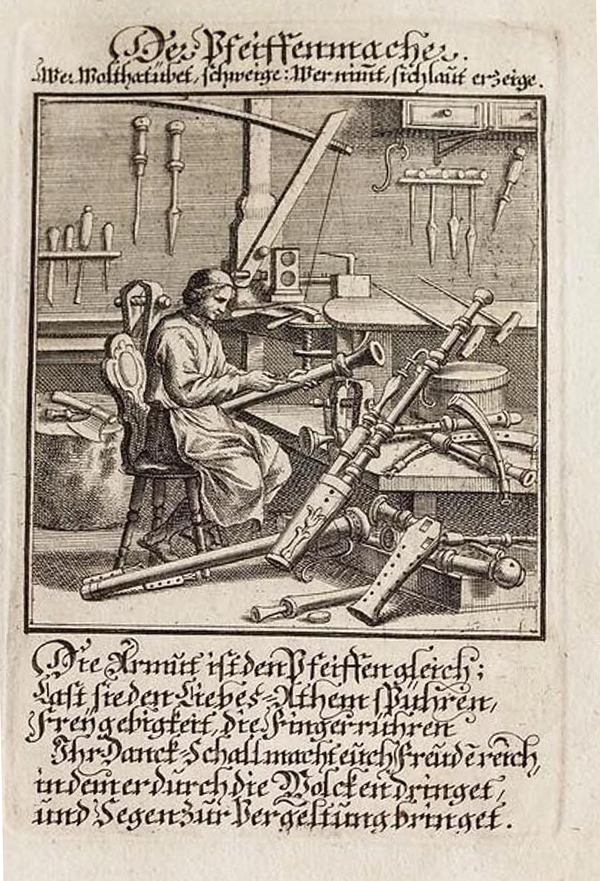

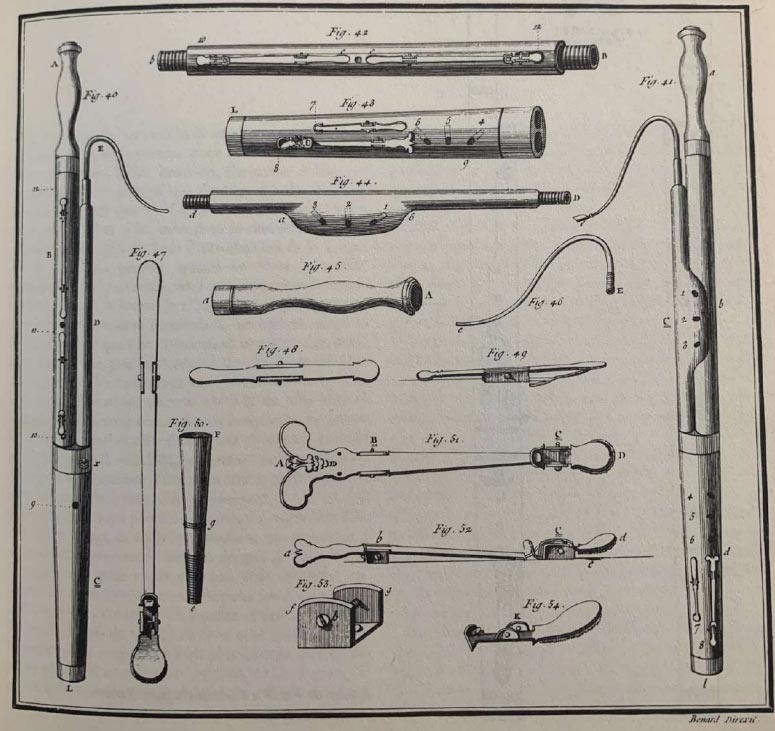

Charles Bizey a fabriqué une large gamme d’instruments de la famille des bois, reflétant la polyvalence des ateliers parisiens de l’époque. Malheureusement, peu d’instruments sont parvenus jusqu’à nous. On en connaît environ une trentaine, comprenant trois flûtes à bec, des flûtes traversières, une flûte basse à cinq clés, des hautbois, des hautbois da caccia, des bassons et des cervelas. Bizey fut notamment l’un des premiers facteurs à réaliser des flûtes traversières en quatre corps[1].

Il s’est surtout fait un nom grâce à ses instruments à anche double, en particulier ses hautbois, réputés d’une qualité exceptionnelle, à l’exemple du remarquable modèle vendu à Vichy Enchères le 7 mai 2022.

Charles Bizey est aussi connu pour avoir conçu un hautbois baryton d’un grand intérêt, que le facteur Guillaume Triébert redessina en 1823.

Un entrefilet publié dans le Mercure de France de décembre 1749 soulignait l’esprit inventif de Bizey, présenté comme un “inventeur de plusieurs instruments à vent” qui “travaille toujours avec succès et perfectionne plus que jamais ces sortes d’instruments […].

Il a même depuis peu inventé des hautbois qui descendent jusqu’au Gérosol, comme le violon; il en a aussi inventé d’autres qui sont à l’octave des hautbois ordinaires, imitant parfaitement le cor de chasse”[2.

Ces mentions laissent entendre que Bizey avait mis au point des hautbois ténors descendants plus bas que la tessiture habituelle – jusqu’au sol dièse, registre du violon – ainsi que des hautbois petits format à sonorité de type cor de chasse.

[1] Tula Giannini, Great Flute Makers of France, The Lot and Godfroy families, 1650 – 1900, Tony Bingham, 1993

[2] Le Mercure de France, décembre 1749, dans William Waterhouse, The New Langwill, Tony Bingham, 1993, p.34

Bien que moins nombreux que ses hautbois, les bassons de Bizey représentent un jalon essentiel dans l’histoire du basson “à la française”. Jusqu’à ce jour, seulement deux modèles lui étaient attribués avec certitude. Le premier, conservé au Beethoven-Haus de Bonn, est un instrument complet, en érable, muni de cinq clés en laiton. Il est daté du premier tiers du XVIIIe siècle et, de part sa rareté, il a servi de modèle de référence pour des copies modernes. Avant la découverte de ce nouveau basson à Vichy Enchères, aucun autre exemplaire aussi complet que le modèle de Bonn n’était connu.

Le second instrument connu jusque-là est une culasse – la pièce inférieure du basson – portant la marque Bizey. Elle est aujourd’hui conservée dans la collection particulière d’un célèbre bassoniste. Les autres parties ont été refaites pour permettre la reconstitution de l’instrument.

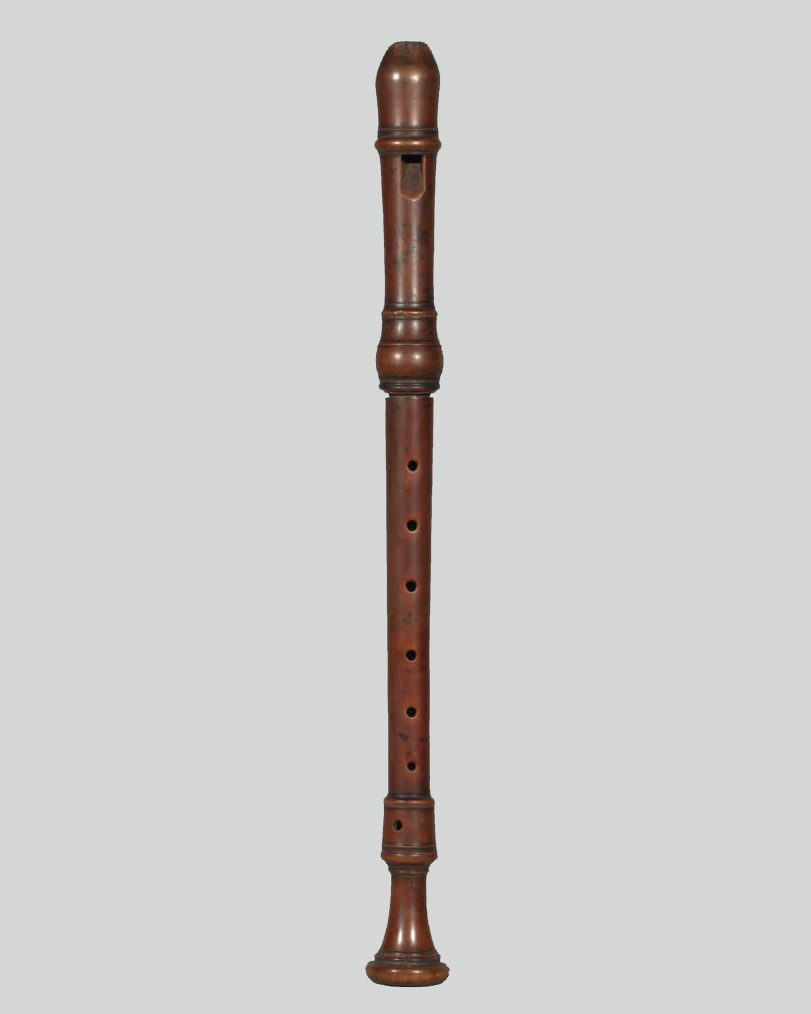

Le basson mis en vente par Vichy Enchères présente une configuration encore plus remarquable que ces deux modèles, puisqu’il est complet – seul le bocal manque – et en état d’origine, avec ses quatre clés en laiton d’époque et une touche papillon typique de la facture française. La présence de la marque sur les quatre corps le rend unique.

Il s’agit, en l’état des connaissances, du plus ancien basson français complet attesté. Réalisé durant le premier tiers du XVIIIe siècle, il est donc une pièce de référence absolue pour l’organologie et l’histoire de l’instrument.

Notons enfin que le Musée de la Musique de Paris conserve un rare cervelas du facteur, recouvert de cuir fleurdelisé.

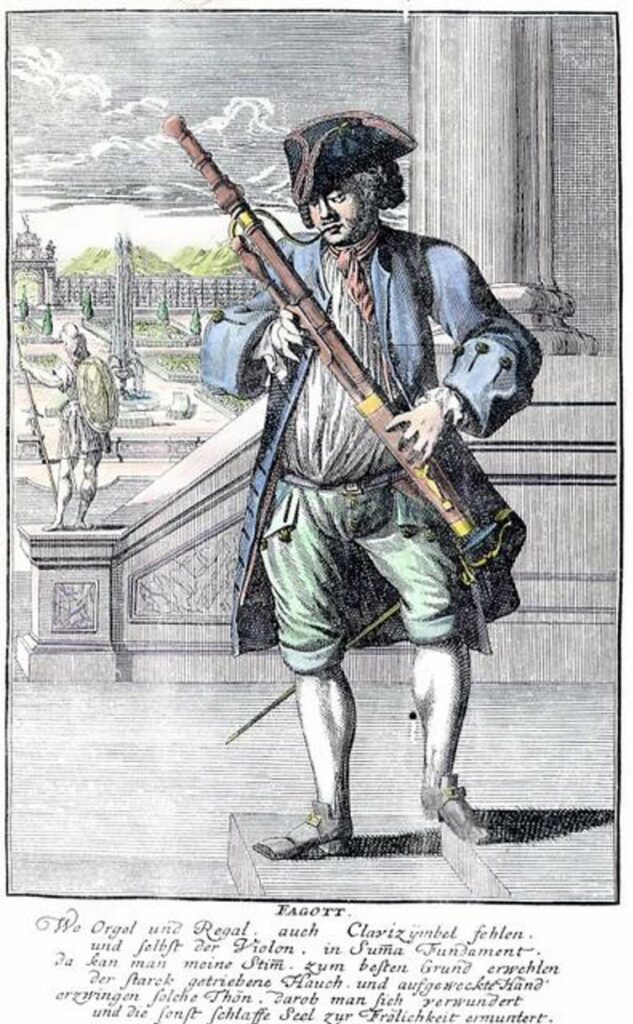

L’histoire du basson remonte au XVIe siècle, où son ancêtre le plus direct, le dulcian – ou curtal – était utilisé dans les ensembles de musique ou les chapelles princières. Ce type d’instrument, monobloc et sans clé ou presque, était taillé dans une seule pièce de bois et présentait une perce repliée en U interne. Il était joué avec une anche double semblable à celle du hautbois et son registre couvrait les lignes graves de la polyphonie[1]. Le basson dérive aussi du fagotto italien, conçu au XVIIe siècle pour remplacer le dulcian de la Renaissance.

[1] Gunther Joppig, Hautbois et basson, leur histoire, leur famille, leur répertoire, Payot Lausanne, 1981

C’est au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles que le basson moderne émerge progressivement. La transformation essentielle consista à diviser le corps en plusieurs sections, quatre corps, facilitant à la fois le transport et l’accord. Cette évolution s’opéra de manière simultanée dans plusieurs centres européens. L’Allemagne et la France jouèrent un rôle majeur dans ce développement, avec des représentants comme la famille Grenser en Allemagne – Vichy Enchères a vendu plusieurs exemplaires exceptionnels de Heinrich Grenser – et Charles Bizey et ses successeurs en France. Le basson devint à cette époque un instrument à part entière de l’orchestre baroque, apparaissant dans les effectifs dès Lully et Campra, puis dans ceux de Rameau, Haendel ou Vivaldi.

En France, l’utilisation du basson est attestée au XVIIe siècle, mais les instruments conservés ne remontent guère au-delà du premier tiers du XVIIIe siècle. Les sources documentaires évoquent les familles Philidor, Hotteterre ou Naust comme les premiers facteurs actifs[1], mais aucun instrument de leur main n’est parvenu jusqu’à nous.

Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que se constitue une véritable “école parisienne” du basson, avec des caractéristiques identifiables, telles que l’érable finement tourné, les clés en laiton montées dans des blocs, le profil mince et droit du pavillon, les estampilles ornementées.

Dès les années 1720-1730, l’atelier parisien de Bizey contribue à l’essor du basson en France. L’usage de l’instrument grandit au sein des orchestres royaux et du Concert Spirituel.

Il ouvre ainsi une lignée qui inclut Prudent Thieriot, Dominique Porthaux (actif dans les années 1770) et Nicolas Savary (actif jusqu’au XIXe siècle). Ces facteurs fournissent les musiciens de la Chapelle royale, de l’Opéra de Paris et du Conservatoire créé en 1795.

Il faudra attendre l’invention du basson “romantique” à 16 ou 17 clés par Johann Adam Heckel au XIXe siècle en Allemagne pour mettre fin à la prééminence de l’instrument français, mais de nombreux musiciens, à l’instar de Jean-Marie Heinrich ou Maurice Allard, joueront sur des modèles français, perpétuant cette tradition.

[1] Voir notamment Ernest Thoina, Les Hotteterre et les Chédeville, célèbres joueurs et facteurs de flûtes, hautbois, bassons et musettes des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Edmond Sagot, 1894

Si l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas ont fourni des témoignages précoces, la France, malgré son rôle central dans la musique européenne, conserve peu de traces matérielles de ses tout premiers bassons. Les exemplaires subsistants du début du XVIIIe siècle sont rares, souvent attribués à l’étranger, et parfois modifiés. Parmi les premiers bassons identifiés, le plus ancien documenté dans une collection publique est conservé à la Bate Collection de l’Université d’Oxford. Daté autour de 1720, cet instrument à quatre clés n’est malheureusement pas signé mais pourrait être l’œuvre du facteur français Dondeine. Il s’agit d’un exemple précieux de la facture française baroque, identifiable à ses proportions et son perçage étroit, témoignant des premières standardisations du modèle à quatre parties. Cette pièce constitue un témoin rare des débuts du basson moderne tel qu’il s’est fixé en France au tournant du XVIIIe siècle. Le Metropolitan Museum of Art de New York conserve également un basson français, attribué à Dominique Antony Porthaux, actif à Paris entre 1790 et 1800.

On retrouve, dans la même collection, un basson du facteur parisien Jean-Jacques Baumann, fabriqué entre 1813 et 1825 qui atteste du développement des clés et de l’adaptation progressive du basson aux exigences du répertoire du XIXe siècle. Il faut aussi mentionner le basson de Jean-Nicolas Savary daté de 1824, conservé à l’Université d’Édimbourg (Music Museum). Enfin, le Musée de la Musique de Paris conserve un rare exemplaire de basson ottavino réalisé par Jacoby Fils, facteur actif en France au XVIIIe siècle. À cette liste s’ajoute un basson anonyme français du XVIIIe siècle conservé au Museu de la Música de Barcelone et un autre basson anonyme de l’école française conservé au Musée de la Musique de Paris. Au regard de cet inventaire, l’instrument de Bizey découvert à Vichy Enchères peut donc être considéré comme le plus ancien basson français connu et attribué de manière certaine, qui nous soit parvenu. Il s’agit donc d’une pièce exceptionnelle et historique.

En dehors des collections publiques françaises, on retrouve des bassons du XVIIIe siècle dans les collections étrangères, et notamment en Allemagne. Le Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg possède un ensemble particulièrement riche de bassons et dulcians.

Il conserve, entre autres, un dulcian de Johann Christophe Denner réalisé avant 1700 et un basson à quatre clés de Jacob Denner, daté d’avant 1735. Le même musée conserve un basson de Johann Wolfgang Königsberger, daté vers 1740.

Un autre modèle, probablement fabriqué à la même époque par Johann Heinrich Eichentopf, figure dans la collection avec une facture qui évoque l’influence de Leipzig ou Dresde. Toujours au Germanisches Nationalmuseum, un instrument attribué à Johann August Crone, daté vers 1770, témoigne d’une facture saxonne plus tardive. D’autres bassons de facteurs allemands sont représentés dans cette collection, comme L. Kraus et Ignaz Huittl, respectivement de la première et de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

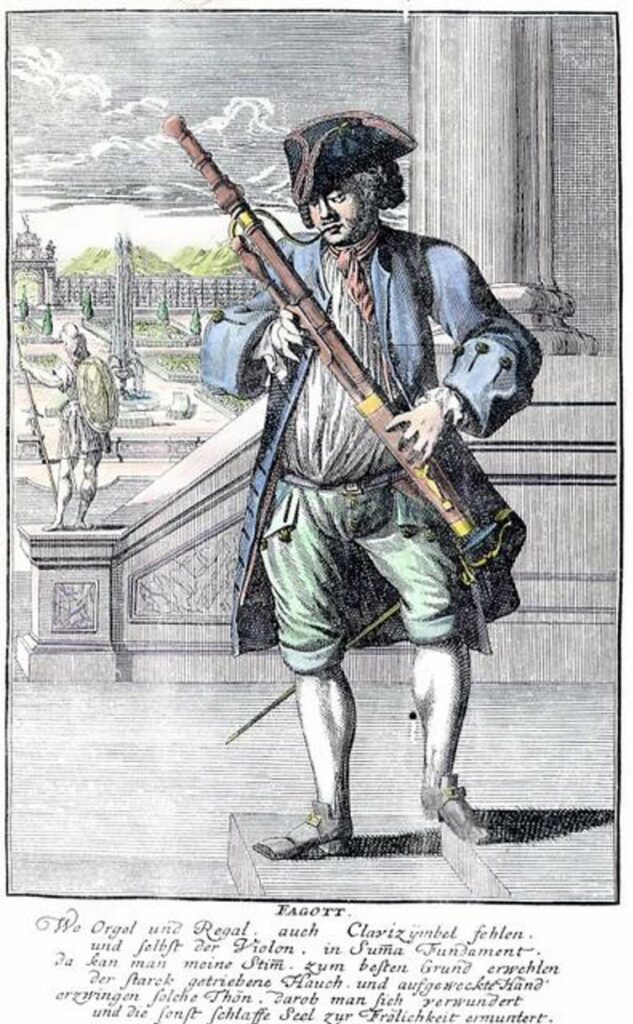

Une documentation iconographique complémentaire est également conservée dans ce musée, à l’image d’un dessin de Peter Jakob Horemans représentant un jeune homme jouant du basson, qui fournit un témoignage sur l’usage de l’instrument en contexte civil ou domestique au XVIIIème siècle.

Le Metropolitan Museum of Art de New York conserve également plusieurs bassons du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, dont un basson de Johannes Scherer, vers 1750-1770, et de Wolfgang Thomae, réalisé également vers 1750. Plus rare encore, est conservé dans la collection un basson fabriqué vers 1811 par John Meacham, facteur actif aux États-Unis. On peut également signaler un modèle réalisé en 1771 par l’atelier Jeanneret, probablement d’origine suisse, de facture intermédiaire entre les modèles français et germaniques.

La redécouverte de ce basson de Charles Bizey vient donc enrichir notre connaissance de l’histoire de l’instrument en nous fournissant un nouvel exemple de la facture française. Réalisé durant le premier tiers du XVIIIe siècle et entièrement estampillé “BIZEY / À PARIS”, cet instrument est aujourd’hui considéré comme le plus ancien basson français complet connu et attribué. Son état de conservation exceptionnel et sa provenance en font une pièce de référence pour l’étude du “basson à la française” et des débuts de l’école parisienne. Témoignage direct de la maîtrise et de l’inventivité de Bizey, il éclaire la transition entre les modèles baroques européens et la facture française classique. Alors ne manquez pas la vente de ce basson historique à Vichy Enchères le 15 novembre 2025 – une occasion unique d’approcher un instrument fondateur de l’histoire de la lutherie française.

This four-keyed flamed maple bassoon by Charles Bizey is a milestone in the history of French instrument making. It is stamped “BIZEY / À PARIS” on each of its bodies, and is thought to be the oldest known complete French bassoon. Bizey, who was active in Paris from 1716, was one of the first makers to define the characteristics of the French bassoon. Very few bassoons by him are still in existence: only two original examples are currently known, and for one of those the breech is the only element that remains. Bizey was the founding father of a true Parisian school, and he had a lasting influence on his successors, including his nephew and student Prudent Thieriot, and later Dominique Porthaux and the Savary dynasty, who continued producing instruments based on his model, before the rise of the German one in the 19th century. This instrument, which is fully branded and complete, is exceptional for its condition and rarity, and constitutes a reference for the study of antique woodwind instruments.

At the beginning of the 18th century, Parisian oboe making experienced a rapid rise, in particular thanks to the workshop of Charles Joseph Bizey, one of the finest oboe makers of his time. He was admitted as a master of the community of instrument makers and musicians of Paris in 1716, and set up shop on rue Mazarine from 1728 to 1734, and then on rue Dauphine from 1749[1]. By 1721, his reputation had already spread beyond France, as evidenced by his supplying of two oboes to the court of Munich that year[2].

In 1752, he was one of five master makers listed in Paris. Afterwards, as indicated in the work of Constant Pierre, he likely stopped working until 1769, as his name no longer appeared in the Almanac[3].

[1] William Waterhouse, The New Langwill Index, A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors, Tony Bingham, London, 1993

[2] Susannah Cleveland, Eighteenth-Century French Oboes: A Comparative Study. Master of Music (Musicology), Mai 2001, p.14

[3] Constant Pierre, Les facteurs d’instruments de musique, Paris, Ed. Sagot, 1893

Charles Bizey is also known to have trained several apprentices. From 1747 to 1751, he trained Prudent Thieriot, as the “Prudent Bizey” signature on instruments of that period attest. He also trained Paul Villars. Charles Bizey married three times, to women within the instrument-making community. His first marriage was to Elizabeth Simonne Chalopet in 1742, in the parish of Saint-Sulpice.

After her death, he remarried in January 1748 to Anne Simonne Villars, a member of the family of his apprentice Paul Villars. Finally, Bizey took Anne Marguerite Chalopet as his third wife on 18 April 1751, in Saint-André-des-Arts[2].

Bizey was the first of a dynasty of renowned makers established in the workshop on rue Dauphine. Upon his death in 1758, the workshop was taken over by his apprentice Prudent, who married Bizey’s third wife’s sister in 1758. After Prudent, the workshop was bought by Dominique Porthaux, who married Prudent’s sister in 1777.

The workshop on rue Dauphine had a great reputation and made its mark on history, particularly thanks to its production of high-quality double-reed instruments.

As is the case with the bassoon for sale at Vichy Enchères, Charles Bizey branded his instruments with a fleur-de-lys symbol above his name, sometimes followed by the location “A PARIS” and a depiction of the sun. Villars and Prudent both adopted their master’s fleur-de-lys branding.

[2] William Waterhouse, The New Langwill Index, A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors, Tony Bingham, London, 1993

Charles Bizey made a wide range of woodwind instruments, which was typical for Parisian workshops at the time. Unfortunately, few of these instruments have survived. About 30 are known, including three recorders, transverse flutes, a five-keyed bass flute, oboes, oboes da caccia, bassoons and cervelas. Bizey was notably one of the first makers to make four-body transverse flutes[1].

He became famous mainly for his double-reed instruments, particularly his oboes – such as the remarkable example sold at Vichy Enchères on 7 May 2022 – which were renowned for their exceptional quality.

Charles Bizey is also known for creating a very interesting baritone oboe, which was redesigned by the maker Guillaume Triébert in 1823.

A short article published in the Mercure de France in December 1749 highlighted Bizey’s inventive spirit, presenting him as an “inventor of several wind instruments” who “still works successfully and perfects these kinds of instruments more than ever […]. He has even recently invented oboes that go down to the Gérosol, like the violin; he has also invented others that are an octave above ordinary oboes, imitating perfectly the hunting horn.”[2.

These mentions suggest that Bizey had developed tenor oboes descending lower than the usual register – down to G sharp, i.e. the violin register – as well as small-form oboes with a hunting horn-like tone.

[1] Tula Giannini, Great Flute Makers of France, The Lot and Godfroy families, 1650 – 1900, Tony Bingham, 1993

[2] Le Mercure de France, décembre 1749, dans William Waterhouse, The New Langwill, Tony Bingham, 1993, p.34

Although rarer than his oboes, Bizey’s bassoons represent a key milestone in the history of the French-style bassoon. To date, only two examples have been attributed to him with certainty. The first, preserved at the Beethoven-Haus in Bonn, is a complete maple instrument with five brass keys. It dates from the first third of the 18th century and, due to its rarity, has served as reference model for modern copies. Before the recent discovery of the bassoon at Vichy Enchères, the Bonn instrument was the only known complete instrument in existence.

The only other instrument currently known is a breech – the lower part of the bassoon – bearing the Bizey mark. It is held in the private collection of a famous bassoonist. The other parts of the instrument have been reconstructed in order for it to be complete.

The bassoon sold by Vichy Enchères is in an even more remarkable condition than these two examples, as it is complete (the bocal is the only part missing) and in original condition, featuring its four period brass keys and a butterfly key typical of the French school. The presence of the brand on all four bodies makes it unique.

To the best of our knowledge, this is the oldest known complete French bassoon. It was made during the first third of the 18th century, and is therefore a definite reference piece for the study of musical instruments and their history. Finally, we should mention that the Musée de la Musique in Paris holds a rare cervelas by this maker, covered in fleur-de-lis leather.

The history of the bassoon dates back to the 16th century, when its most direct ancestor, the dulcian – or curtal – was used in musical ensembles and royal chapels. This type of one-piece instrument, with few or no keys, was carved from a single piece of wood and featured an internal U-shaped bore. It was played with a double reed similar to that of the oboe, and its register spanned the bass register of polyphony[1]. The bassoon also derives from the fagotto in Italy, which was conceived in the 17th century as a replacement for the dulcian from the Renaissance.

[1] Gunther Joppig, Hautbois et basson, leur histoire, leur famille, leur répertoire, Payot Lausanne, 1981

It was at the turn of the 17th and 18th centuries that the modern bassoon gradually emerged. The key evolution came from dividing the body into four sections, or bodies, to facilitate both transport and tuning. This evolution took place simultaneously in several European centres. Germany and France played a major role in this development, through makers such as the Grenser family in Germany – Vichy Enchères has sold several exceptional examples by Heinrich Grenser – and Charles Bizey and his successors in France. The bassoon became an integral part of the Baroque orchestra at that time, featuring in orchestras as early as those of Lully and Campra, and later in those of Rameau, Handel and Vivaldi.

In France, there is evidence of the use of the bassoons as early as the 17th century, but the earliest surviving instruments only date back to the first third of the 18th century. Historical archives mention the Philidor, Hotteterre and Naust families as the first active makers[1], ], but there aren’t any instruments by them still in existence nowadays.

It wasn’t until the 18th century that a true “Parisian school” of bassoon making emerged, with typical features such as finely turned maple, brass keys mounted in blocks, the thin and straight profile of the bell, and ornate stampings.

From the 1720s and 1730s, Bizey’s Parisian workshop contributed to the development of the bassoon in France. The instrument increasingly featured in royal orchestras and the Concert Spirituel.

Bizey started a tradition that was perpetuated by the likes of Prudent Thieriot, Dominique Porthaux (active in the 1770s) and Nicolas Savary (active until the 19th century). These makers supplied the musicians of the Royal Chapel, the Paris Opera and the Conservatoire, which was founded in 1795. It was not until the invention of the “romantic” bassoon, with 16 or 17 keys, by Johann Adam Heckel in 19th-century Germany that the pre-eminence of the French instrument ended, but many musicians, such as Jean-Marie Heinrich and Maurice Allard, played on French bassoons, perpetuating this tradition.

[1] See in particular Ernest Thoina, Les Hotteterre et les Chédeville, famous players and makers of flutes, oboes, bassoons and musettes from the 17th and 18th centuries, Paris, Edmond Sagot, 1894

Whilst there is evidence of early bassoons in Italy, Germany and the Netherlands, very few traces of these instruments exist in France, despite the country playing a central role in European music. Surviving early 18th-century bassoons are rare, often attributed to foreign makers, and rarely in original condition. Amongst the earliest known examples, the oldest held in a public collection is the one in the Bate Collection at Oxford University. This four-keyed instrument, dating from around 1720, is unfortunately unsigned, but could be the work of the French maker Dondeine. It is an invaluable example of French Baroque construction, notable for its proportions and narrow bore, attesting to the early standardization of the four-part model. This instrument constitutes a rare testimony to the beginnings of the modern bassoon, as it took hold in France at the turn of the 18th century. The Metropolitan Museum of Art in New York also holds in its collections a French bassoon attributed to Dominique Antony Porthaux, active in Paris between 1790 and 1800.

In the same collection, there is a bassoon by Parisian bassoon maker Jean-Jacques Baumann, made between 1813 and 1825, which attests to the development of keys and the gradual evolution of the bassoon to meet the demands of the 19th-century repertoire. Also worth mentioning is the bassoon by Jean-Nicolas Savary, dated 1824, held at the University of Edinburgh (Music Museum). Finally, the Musée de la Musique in Paris holds a rare example of an ottavino bassoon made by Jacoby Fils, a bassoon maker active in France in the 18th century. In addition to this list, there is an unattributed 18th-century French bassoon held at the Museu de la Música in Barcelona, and another unattributed bassoon from the French school at the Musée de la Musique in Paris. In light of the above, the Bizey instrument discovered at Vichy Enchères can therefore be considered the oldest known attributed French bassoon to have survived. As a result, it is an exceptional and historic example.

Besides French public collections, 18th-century bassoons can be found in foreign collections, particularly in Germany. The Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg has a particularly rich collection of bassoons and dulcians.

It includes, amongst others, a dulcian by Johann Christophe Denner made before 1700, and a four-keyed bassoon by Jacob Denner, dating from before 1735. The same museum holds a bassoon by Johann Wolfgang Königsberger, dating from around 1740.

The Germanisches Nationalmuseum collection also includes another example, probably made at the same time, by Johann Heinrich Eichentopf, whose construction follows the principles of the Leipzig or Dresden school, as well as an instrument attributed to Johann August Crone, dating from around 1770, made using the later Saxon construction principles. The collection also features bassoons by other German makers, such as L. Kraus and Ignaz Huittl, from the first and second halves of the 18th century respectively.

The museum also holds prints and documents, such as a print depicting a young man playing the bassoon, which provides evidence of the use of the instrument in popular and domestic settings in the 18th century.

The Metropolitan Museum of Art in New York also holds several bassoons from the 18th and early 19th centuries, including a bassoon by Johannes Scherer, circa 1750-1770, and one by Wolfgang Thomae, also made around 1750. The collection also includes an even rarer bassoon made around 1811 by John Meacham, a bassoon maker active in the United States. Also worth noting is an example made in 1771 by the Jeanneret workshop, probably of Swiss origin, whose construction sits at the crossroads between the French and German schools.

The rediscovery of this bassoon by Charles Bizey enriches our knowledge of the history of the instrument by providing us with a new early example made in France. Made during the first third of the 18th century, and fully stamped “BIZEY / À PARIS”, this instrument is now considered the oldest known attributed complete French bassoon. Its exceptional condition and attribution make it a reference instrument for the study of the “French bassoon” and the early days of the Parisian school. It is a direct testament to Bizey’s masterful craftsmanship and spirit of innovation, and attests to the transition from the European Baroque to the classical French bassoon making. Don’t miss the sale of this historic bassoon at Vichy Enchères on 15 November 2025: it will be a unique opportunity to come close to a pioneering instrument in the history of French bassoon making.