La découverte d’un archet signé « Tainturié », mis en vente à Vichy Enchères le 5 juin 2025, relance l’intérêt pour ce nom mystérieux de l’histoire de l’archet français. Cet instrument exceptionnel, deuxième archet authentifié à porter ce nom, invite à reconstituer la trajectoire d’un artisan dont l’œuvre, bien que discrète, s’inscrit dans la période charnière entre l’archet baroque et l’archet moderne. En croisant archives notariales et comparaisons stylistiques, une hypothèse de rapprochement se dessine avec le luthier rouennais Jacques Le Teinturier, actif au milieu du XVIIIe siècle.

Le nom de Tainturié apparaît aujourd’hui associé à trois archets du XVIIIe siècle, dont deux sont signés et un troisième attribué par expertise.

Le premier, vendu en 2019 lors de la vente Bernard Millant à Vichy Enchères, porte la signature « Tainturié » sur la baguette. Il s’agit d’un archet de violon dont la hausse et le bouton avaient été remplacés. L’instrument avait été référencé dans le tome I de L’Archet de Jean-François Raffin et Bernard Millant, qui notaient déjà sa haute qualité de facture.

« Cet unique archet connu correspond à une personne qui exerçait très certainement un autre métier en parallèle et il est très dommage qu’il n’ait pas pu produire davantage de baguettes car son travail est de tout premier ordre. »[1]

[1] Bernard Millant, Jean François Raffin, L’Archet, tome I, deuxième partie, L’Archet Editions, 2000

Le deuxième archet signé Tainturié est celui découvert à l’occasion de la vente du 5 juin 2025 à Vichy Enchères. Il conserve une hausse en ivoire ajourée d’un cœur stylisé, aux formes décoratives et aux joues ouvertes, dans un style transitoire caractéristique de l’époque. Le bouton est postérieur, mais l’ensemble reste homogène.

Le troisième archet, non signé, est conservé dans une collection privée et est attribué à Tainturié par les experts Yannick Le Canu et Sylvain Bigot.

La rareté du nom « Tainturié » dans les sources anciennes et la proximité orthographique avec « Le Teinturier » – attesté à Rouen au XVIIIe siècle – permet d’envisager qu’il s’agisse d’une même personne.

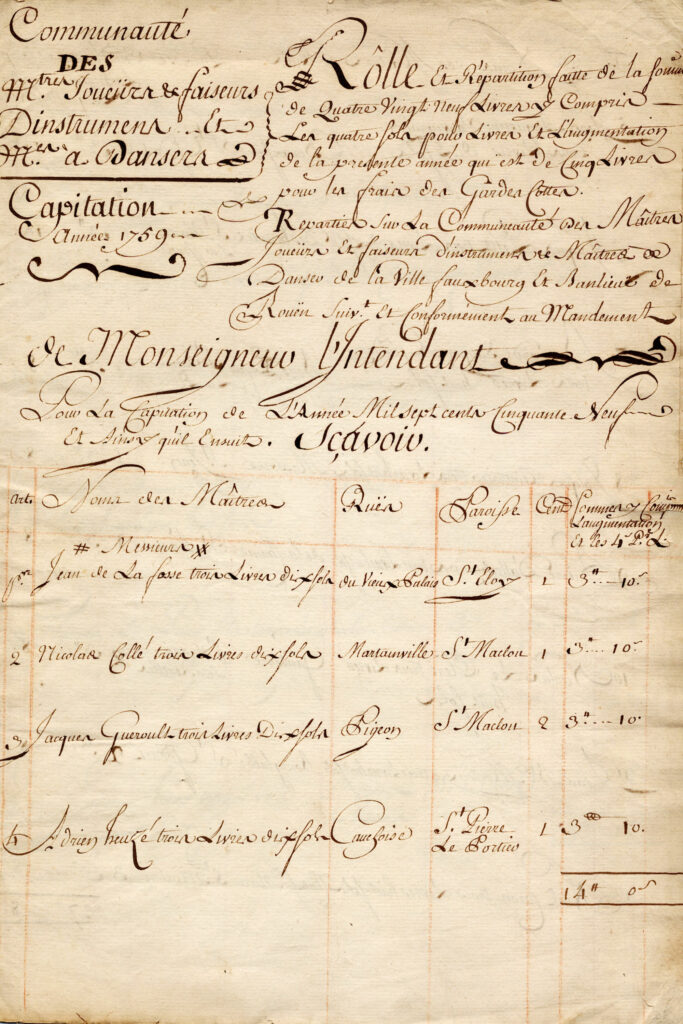

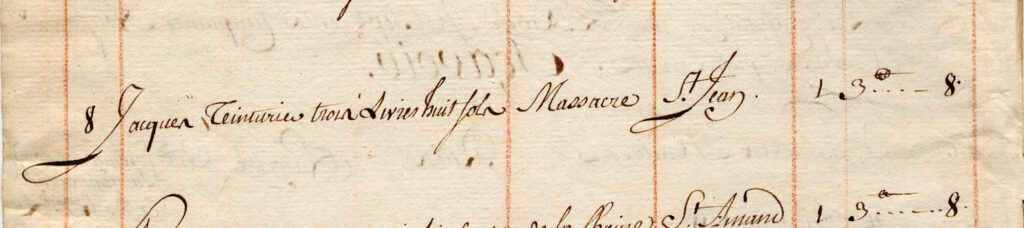

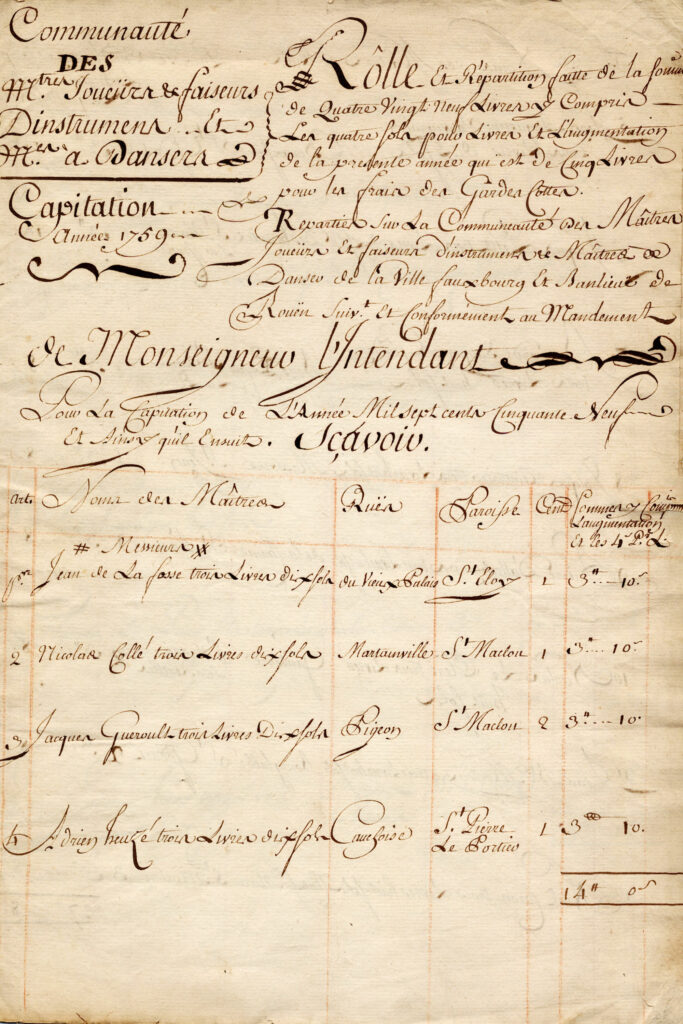

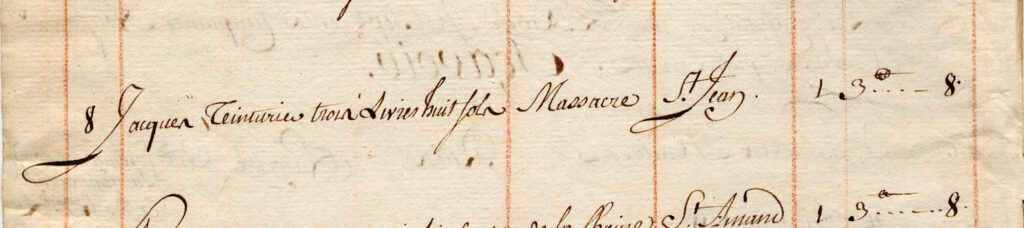

« Jacques Teinturier » (Jacques Le Teinturier) est mentionné dans les rôles de capitation de Rouen comme « faiseur d’instruments » de la « Communauté des maîtres joueurs et faiseurs d’instruments et maîtres à danser de la ville faubourg et banlieue de Rouen » de 1756 à 1776[1].

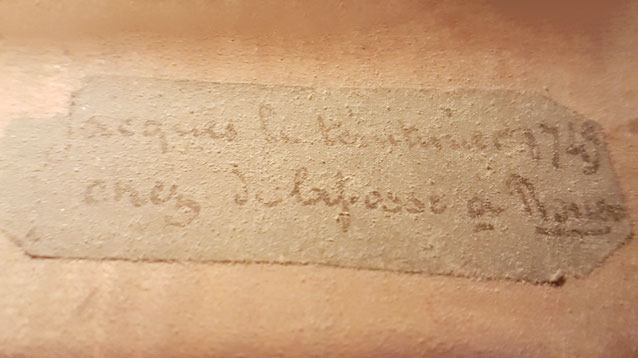

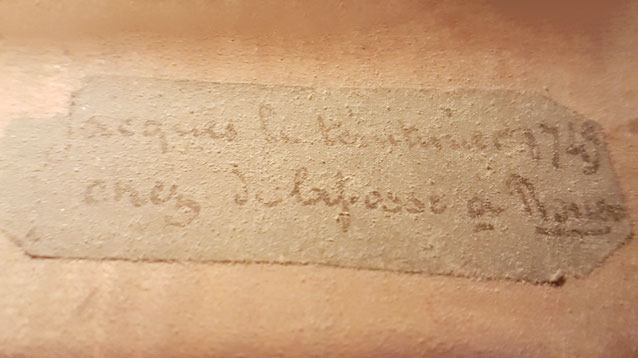

Il fut apprenti de Jean Delafosse, au moins à partir de 1749, comme l’indique une étiquette manuscrite présente dans un de ses violons.

[1] Roles de capitation, Archives départementales de la Seine-Maritime. Nous remercions l’Espace Musical de Normandie pour nous avoir communiqué ces archives numérisées par leurs soins.

Parmi les instruments documentés figurent trois violons, dont celui précédemment cité daté de 1749 et signé « Jacques Le Teinturier ». Il a été acquis en 2018 par l’Espace Musical de Normandie.

Un deuxième modèle, en collection privée, a été expertisé par la Maison Vatelot-Rampal. Ce violon a été réalisé en 1751, comme l’indique son étiquette signée et datée.

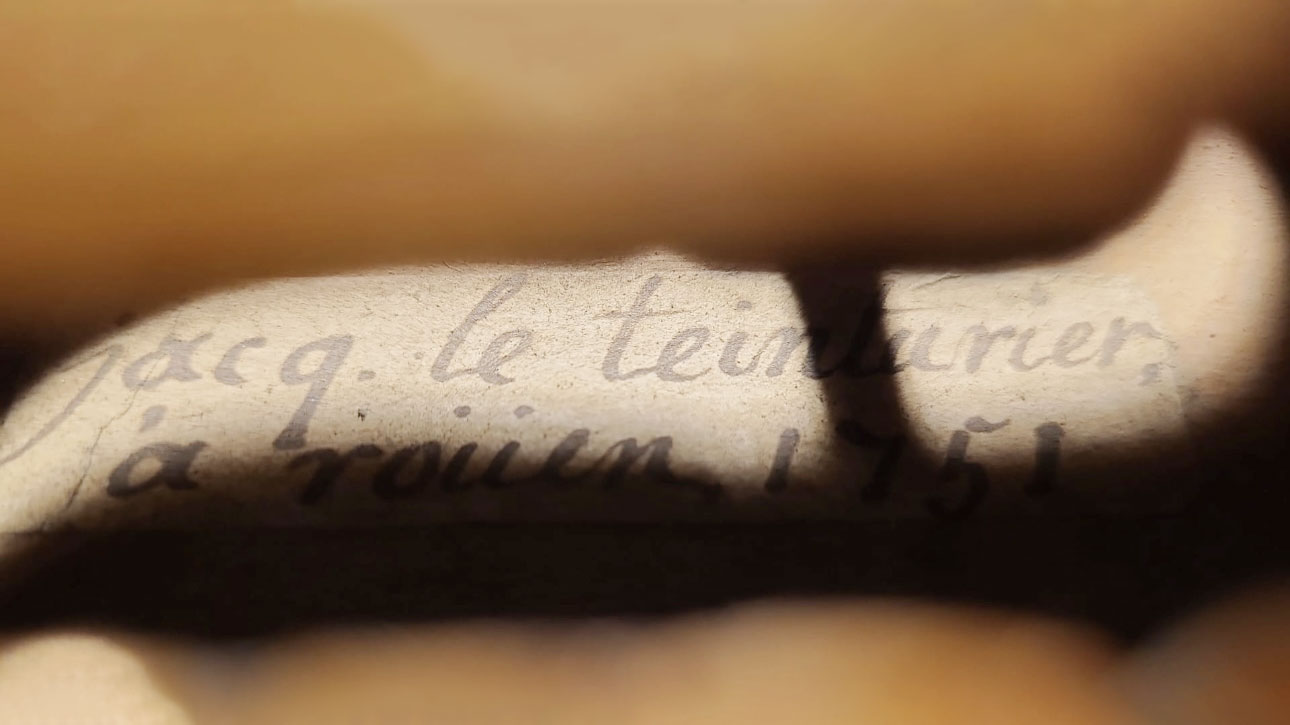

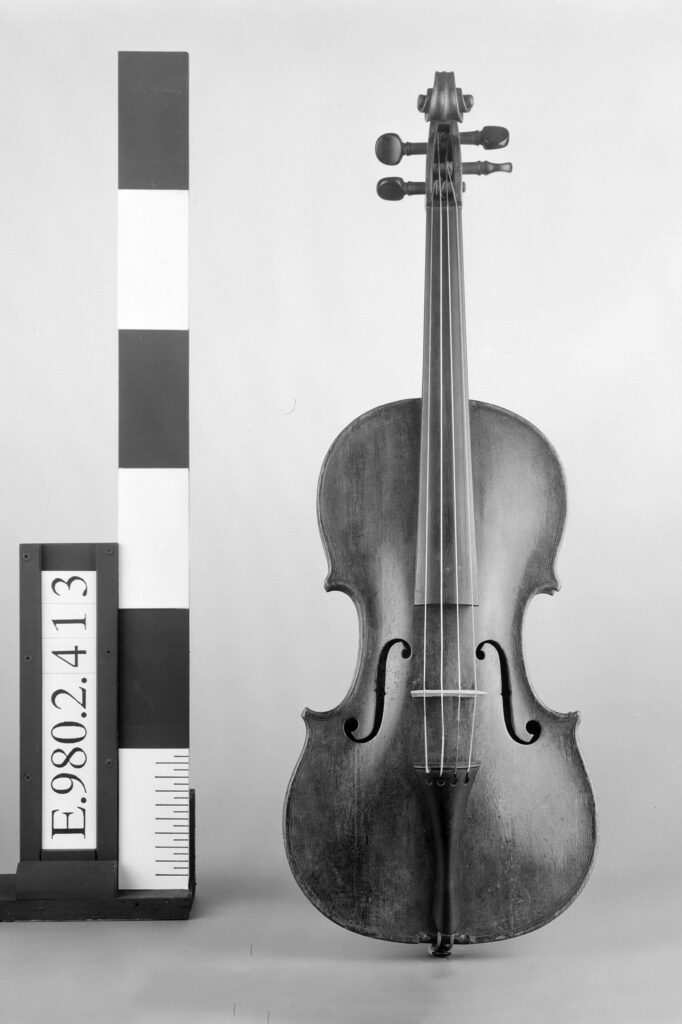

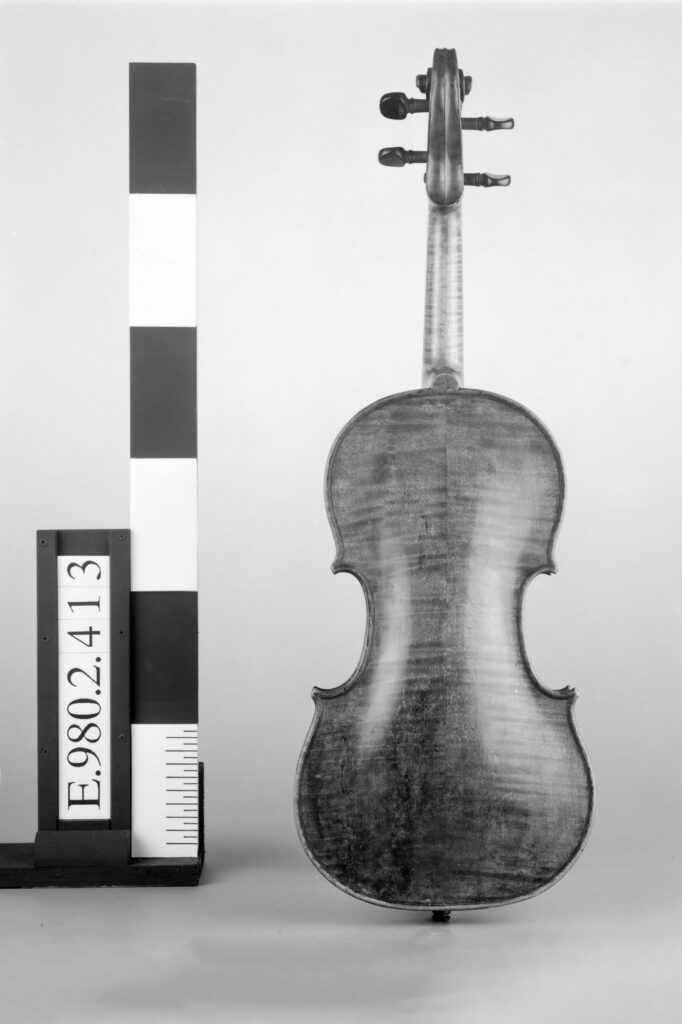

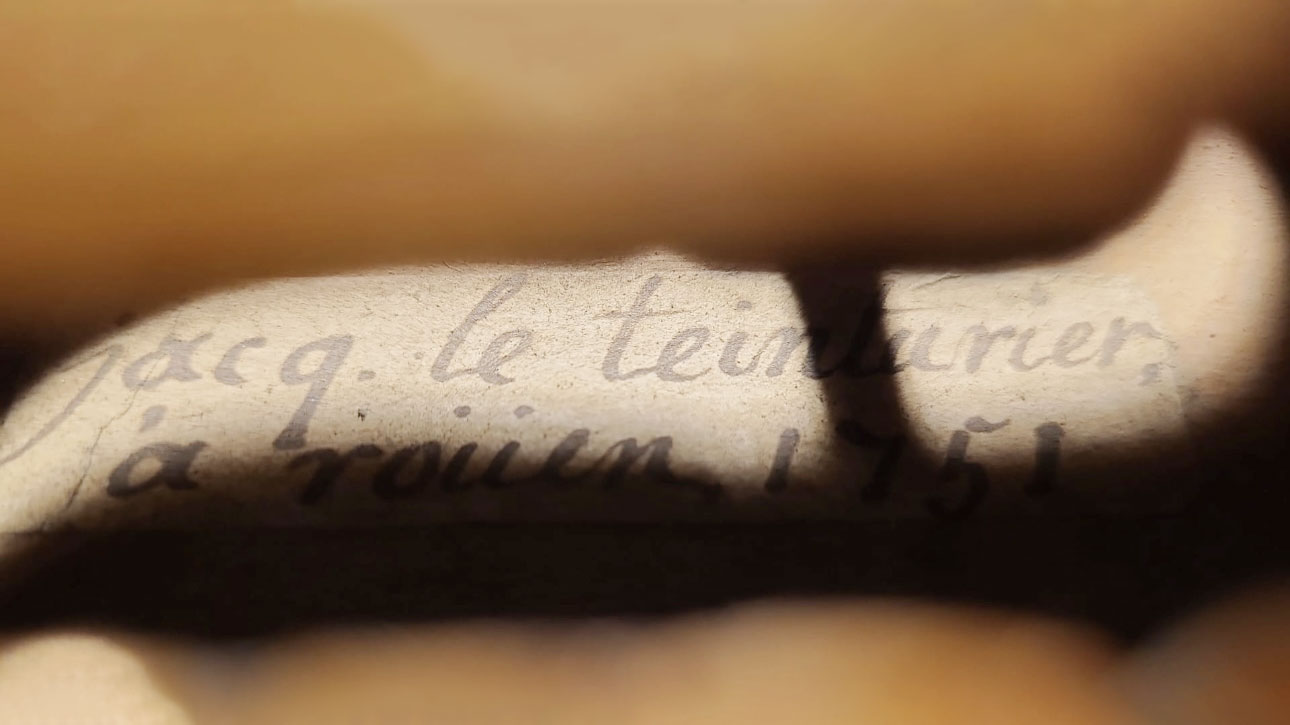

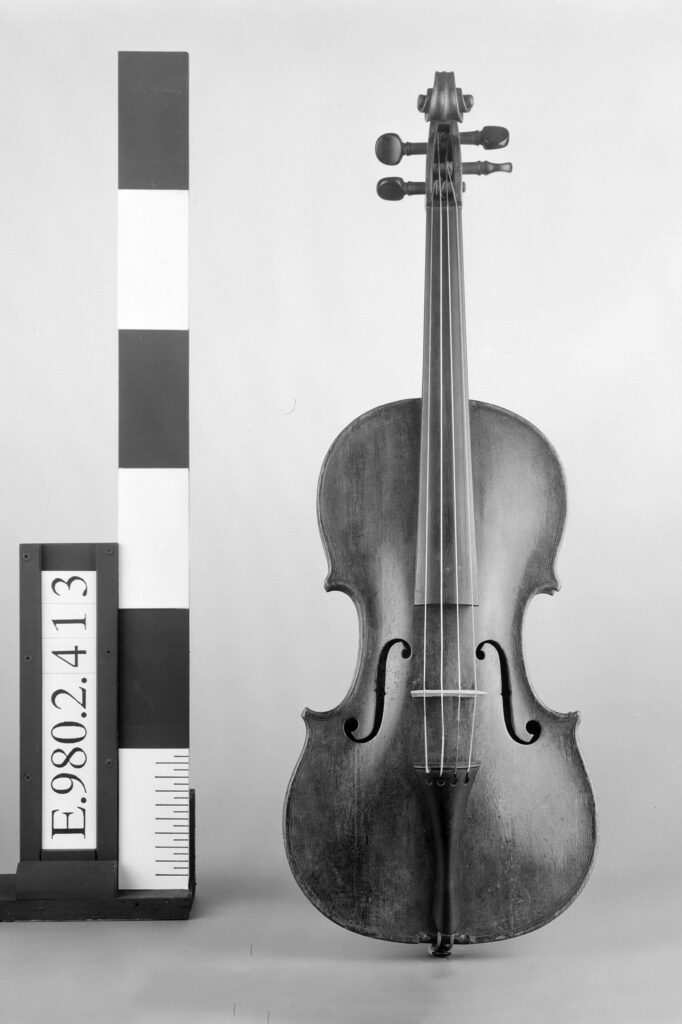

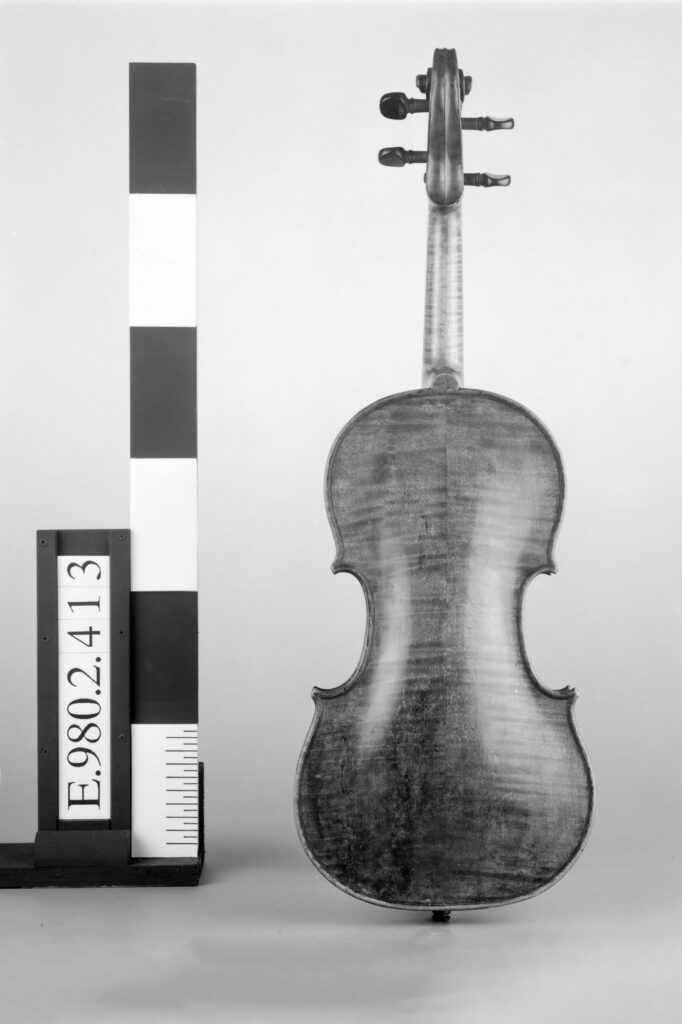

Le troisième est daté de 1759 et porte l’étiquette « Jacq. le Teinturier à Rouen / Place du Marché Neuf / 1759 ». La Place du Marché-Neuf, aujourd’hui Place du Maréchal-Foch, se situe à deux pas de la rue Massacre. L’instrument est conservé au Musée de la Musique à Paris (sous le numéro d’inventaire E.980.2.413) et provient de l’ancienne collection Geneviève Thibault de Chambure.

On connaît enfin un violoncelle 7/8 de Jacques Le Teinturier, passé en vente à Vichy Enchères en 2014, également daté de 1759 et portant étiquette signée.

Notons que l’esthétique et la facture de ces instruments rappellent celles de Nicolas Pierre Tourte. Ce lien stylistique renforce la parenté avec les archets signés Tainturié – eux-mêmes marqués par l’influence des Tourte père et fils.

En effet, leurs formes hybrides entre baroque et moderne situent ces archets dans la mouvance d’une école pré-Tourte, en pleine période d’expérimentations.

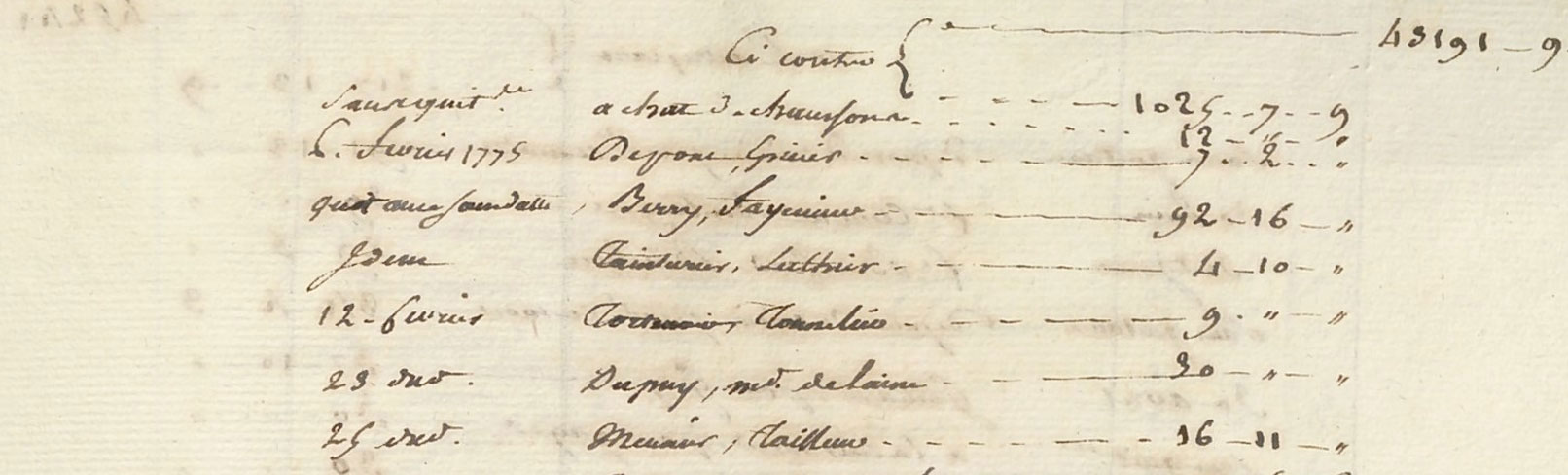

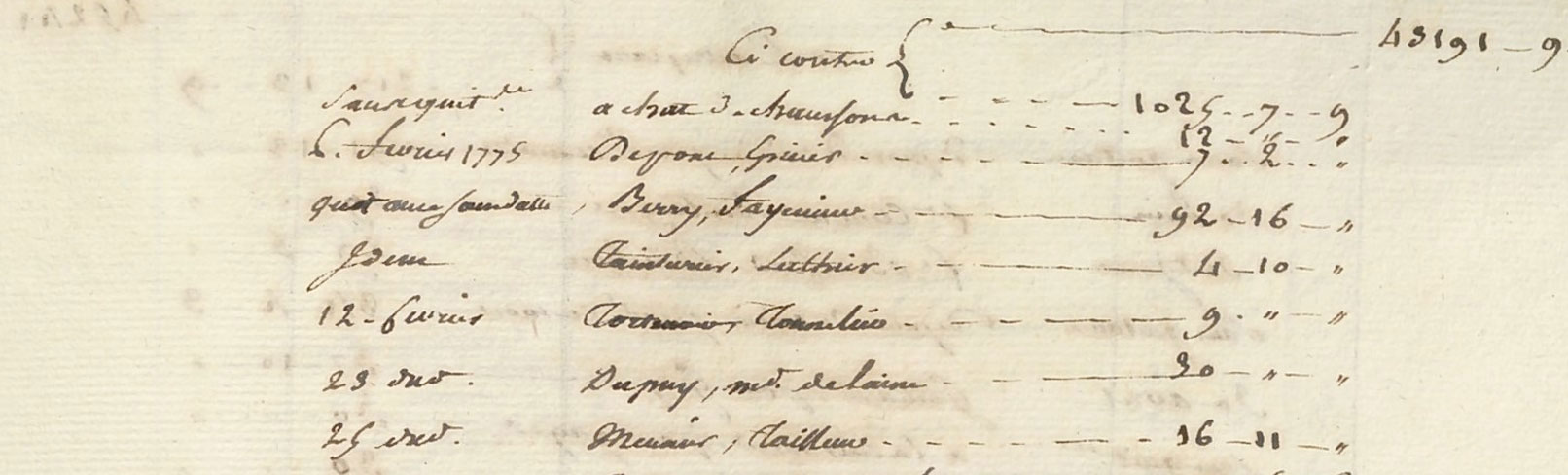

Le nom « Tainturier, luthier » apparaît également dans les comptes de Paul Jean Baptiste Alexis Barjot de Roncé, chevalier seigneur comte de Roncée, en janvier 1775. Le comte de Roncée résidait principalement à Paris, paroisse Saint-Roch, comme l’indique son contrat de mariage de 1751. Il était marié avec Adélaïde Julie Sophie Hurault de Vibraye, la Dame de compagnie de la princesse de Condé Charlotte Godefride de Rohan en 1753. Ces informations nous offrent ainsi un rare témoignage de l’activité d’un luthier nommé Tainturier, gravitant cette fois-ci dans les plus hautes sphères parisiennes durant le dernier tiers du XVIIIème siècle. La question du lien avec Jacques Le Teinturier, actif à Rouen, vient alors naturellement. S’agit-il du même luthier ?

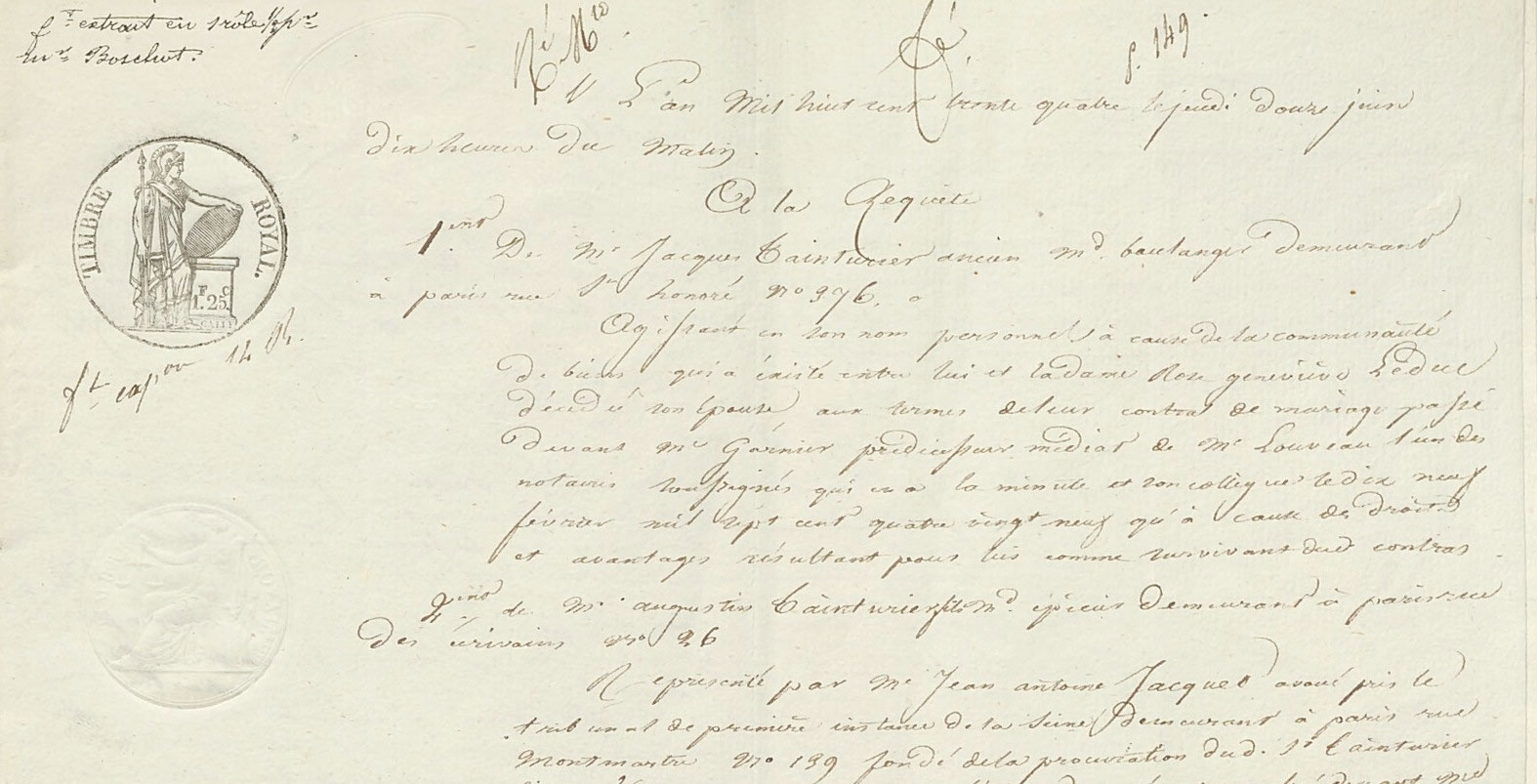

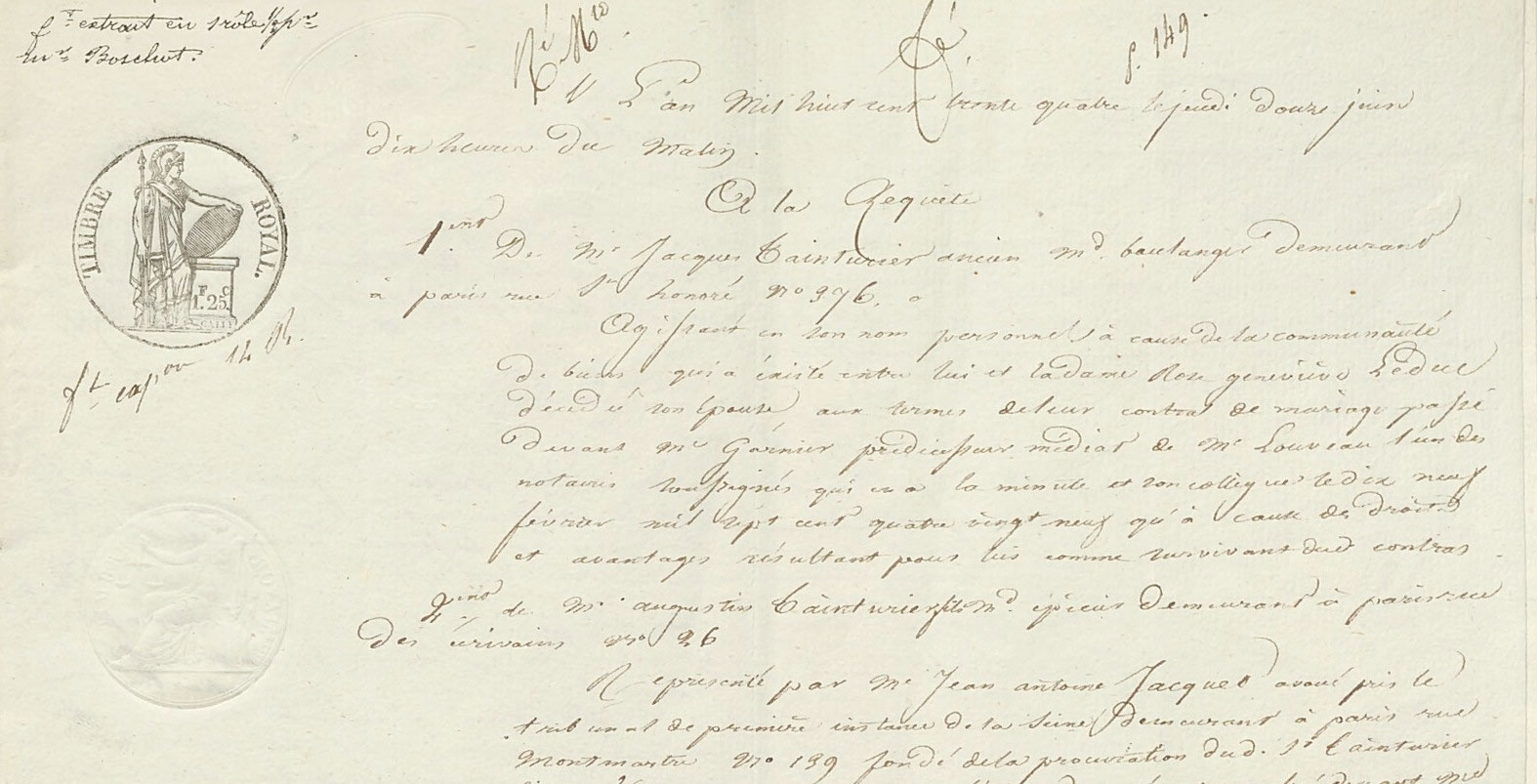

Il se trouve qu’un contrat de mariage daté du 19 février 1789, conservé au Minutier central des notaires de Paris, mentionne un « Jacques Tainturier » domicilié rue de la Vieille Monnoye à Paris. L’inventaire après décès de son épouse Rose-Geneviève Leduc indique que Jacques Tainturié a par la suite résidé au 376 rue Saint-Honoré. L’adresse est notable, puisque la rue Saint-Honoré était à l’époque un quartier commerçant fréquenté par de nombreux artisans, notamment des luthiers et des marchands de musique. L’inventaire mentionne également que Jacques Tainturié était « ancien marchand boulanger ». Il pourrait s’agir de notre Tainturier luthier et cette double identité de boulanger et ancien marchand (luthier) confirmerait ce qu’avaient déjà supposé Jean-François Raffin et Bernard Millant dans L’Archet : Tainturié n’a probablement jamais été archetier à temps plein. Cela suggérerait un parcours professionnel multiple, cohérent avec les profils de luthiers de l’Ancien Régime, qui pouvaient changer plusieurs fois de spécialité durant leur carrière, devenir marchand ou se consacrer à une nouvelle activité à la fin de leur vie pour subvenir à leurs besoins ou attester de leur richesse. Ce mariage à un âge avancé – environ 55 ans si l’on postule une formation vers 1730-40 – laisserait entrevoir la possibilité de secondes noces après une carrière à Rouen.

L’absence de poinçon ou d’inscription dans les rôles parisiens ne permet pas d’attester une carrière stable à Paris, mais la qualité de ses archets, leur cohérence avec le style Tourte, ainsi que la présence de son nom sur des instruments de premier ordre, suffisent à inscrire Jacques Tainturié dans l’histoire de la facture instrumentale de cette période de transition.

[1] Minutes et répertoires du notaire Toussaint Nicolas Garnier, Archives Nationales de Paris, MC/ET/XXXVIII/702

[2] Minutes et répertoires du notaire Louvois, Archives Nationales de Paris,MC/ET/XXXVIII/979

En effet, ces archets sont particulièrement intéressants car ils appartiennent à une période « de transition » – autour des années 1760–1785 – durant laquelle les faiseurs d’instruments ont cherché à répondre aux nouveaux besoins des musiciens. Cette phase, entre le style baroque et l’archet moderne codifié par François Tourte à partir des années 1785, voit apparaître une profusion d’essais. C’est dans ce contexte que se situent les archets de Tainturié.

Celui de la vente Vichy Enchères de juin 2025 notamment, par sa hausse audacieuse et son montage allégé, rappelle certaines expérimentations visibles chez les Tourte et Nicolas Duchaine.

Il partage avec eux une recherche de solutions formelles souvent inédites. Le profil de sa hausse, très découpée, répond à la même logique que celle des hausses en ivoire ajourées vues sur les archets Cramer. Tainturié peut ainsi être considéré comme l’un des acteurs silencieux de cette transition – certes marginal – mais désormais davantage documenté. Il a participé de cette génération d’artisans qui, avant même que l’archet moderne soit fixé, ont expérimenté et parfois anticipé des solutions qui seront par la suite standardisées.

Les trois archets aujourd’hui liés au nom de Tainturié, les rapprochements stylistiques avec les instruments de Jacques Le Teinturier et les documents d’archives permettent d’envisager l’existence d’un seul et même faiseur d’instrument discret mais talentueux, actif entre Rouen et Paris, à un moment charnière de l’histoire de la facture instrumental.

The discovery of a bow stamped « Tainturié », which will be auctioned by Vichy Enchères on 5 June 2025, has reignited interest in this mysterious name in the history of the French bow making. This exceptional bow, which is only the second one bearing this name to be authenticated, provides us with an opportunity to try and to piece together the career of this craftsman, whose work, although relatively unknown, falls within the pivotal period of the transition between the baroque and modern bows. The examination of historical archives and comparison of making styles suggests there might be a connection with the instrument maker Jacques Le Teinturier, who was active in the mid-18th century in Rouen.

Three 18th-century bows are attributed to Tainturié: two of those are stamped, and a third one has been attributed through expert appraisal.

The first one, which was sold in 2019 during the Bernard Millant sale at Vichy Enchères, is stamped « Tainturié » on the stick. It is a violin bow whose frog and button have been replaced. The bow was referenced in Volume I of L’Archet by Jean-François Raffin and Bernard Millant, who remarked on the high quality of its craftsmanship.

« This unique known example was most likely made by someone who exercised another profession on the side, and it is a great pity that he was unable to produce more sticks, as his work is of the highest order. » [1]

[1] Bernard Millant, Jean François Raffin, L’Archet, tome I, deuxième partie, L’Archet Editions, 2000

The second bow stamped Tainturié is the one we came across during the sale of 5 June 2025 at Vichy Enchères. It retains an ivory frog decorated with a stylized heart, with decorative shapes and open sides, in a transitional style typical of the period.

The button is from a later period, but is coherent stylistically with the rest of the bow.

The third bow, unstamped, is held in a private collection and was attributed to Tainturié by experts Yannick Le Canu and Sylvain Bigot.

The rarity of the name « Tainturié » in historical archives, and the similarity with the name « Le Teinturier » – attested in Rouen in the 18th century – suggests that they were the same person. « Jacques Teinturier » (Jacques Le Teinturier) is mentioned in the Rouen poll tax rolls as « instrument maker » of the « Community of master instrument players and makers and dance masters of the city, suburbs and outskirts of Rouen » from 1756 to 1776 [1].

He was an apprentice of Jean Delafosse, at least from 1749, as indicated by a handwritten label in one of his violins.

[1] Poll tax rolls, Archives départementales de la Seine-Maritime. We would like to thank Espace Musical de Normandie for providing us with these digitised archives.

Amongst the known instruments he made are three violins, including the one mentioned above, dated 1749 and signed « Jacques Le Teinturier ». It was acquired in 2018 by the Espace Musical de Normandie.

A second example, in a private collection, was appraised by Maison Vatelot-Rampal. This violin was made in 1751, as indicated by its signed and dated label.

The third is dated 1759 and bears the label « Jacq. le Teinturier à Rouen / Place du Marché Neuf / 1759. » The place du Marché-Neuf, now place du Maréchal-Foch, is located a stone’s throw from rue Massacre. The instrument is kept at the Musée de la Musique in Paris (inventory reference E.980.2.413) and originated from the former collection of Geneviève Thibault de Chambure.

Finally, we know of a 7/8 cello by Jacques Le Teinturier, which was auctioned at Vichy Enchères in 2014, also dated 1759 and bearing a signed label.

It is worth noting that the appearance and craftsmanship of these instruments are reminiscent of those of Nicolas Pierre Tourte. This closeness in style reinforces the idea of a connection with the bows stamped Tainturié, as they were themselves influenced by Tourte father and son.

Their hybrid form, between baroque and modern, date these bows to the pre-Tourte era, during a period of experimentation.

A marriage contract dated 19 February 1789, held in the Central Register of Notaries of Paris, mentions a « Jacques Tainturier » residing on rue de la Vieille Monnoye in Paris [1]. The stock take after the death of his wife, Rose-Geneviève Leduc, indicates that Jacques Tainturié subsequently resided at 376 Rue Saint-Honoré. This address is significant as, at the time, rue Saint-Honoré was a shopping area where many craftsmen, including instrument makers and music merchants, could be found. The stock take also mentions that Jacques Tainturié was an « antique merchant baker » [2]. This dual profession of baker and antique merchant corroborates the theory of Jean-François Raffin and Bernard Millant in L’Archet that Tainturié never dedicated himself fully to making bows. This suggests multiple career paths, consistent with other makers of the Ancien Régime, who could change specialty several times during their career, become merchants, or devote themselves to a new activity at the end of their lives to support themselves or demonstrate their wealth.

This marriage at an advanced age – around 55 if we consider he was an apprentice around 1730-40 – raises the possibility it was a second marriage after a career in Rouen. The absence of a hallmark or mention in the Parisian registers suggest he didn’t have an established career in Paris, but the quality of his bows, their similarity with the Tourte style, as well as the presence of his name on first-class instruments, are sufficient to place Jacques Tainturié as one of the figures in the history of instrument making during this transitional period.

[1] Minutes and repertoires of notary Toussaint Nicolas Garnier, Archives Nationales de Paris, MC/ET/XXXVIII/702

[2] Minutes and repertoires of the notary Louvois, Archives Nationales de Paris,MC/ET/XXXVIII/979

Indeed, these bows are particularly interesting because they belong to a « transitional » period – around 1760–1785 – during which instrument makers sought to meet the new demands of musicians. This period, which saw the transition between the baroque bow and the modern one, whose standard was set by François Tourte around 1785, saw a flurry of experiments. It is within this period that Tainturié’s bows were produced.

The one in the Vichy Enchères sale in June 2025, with its bold frog and pared-back fittings, recalls certain experiments by Tourte and Nicolas Duchaine.

It shares with them a desire to radically experiment with form. The profile of its frog, highly cut away, follows the same logic as that of the ivory frogs with openings seen on Cramer bows. Tainturié can therefore be considered as one of the unspoken figures in this transition, on the margins, admittedly, but whose contributions are now better documented. He was part of a generation of craftsmen who, before the modern bow form was established, experimented and sometimes introduced innovations that would later become the standard.

The three bows now associated with the name Tainturié, their stylistic similarities with the instruments of Jacques Le Teinturier, and the historical archives all point to the existence of a single, lesser-known but talented instrument maker, active in Rouen and Paris, at a pivotal moment in the history of instrument making.